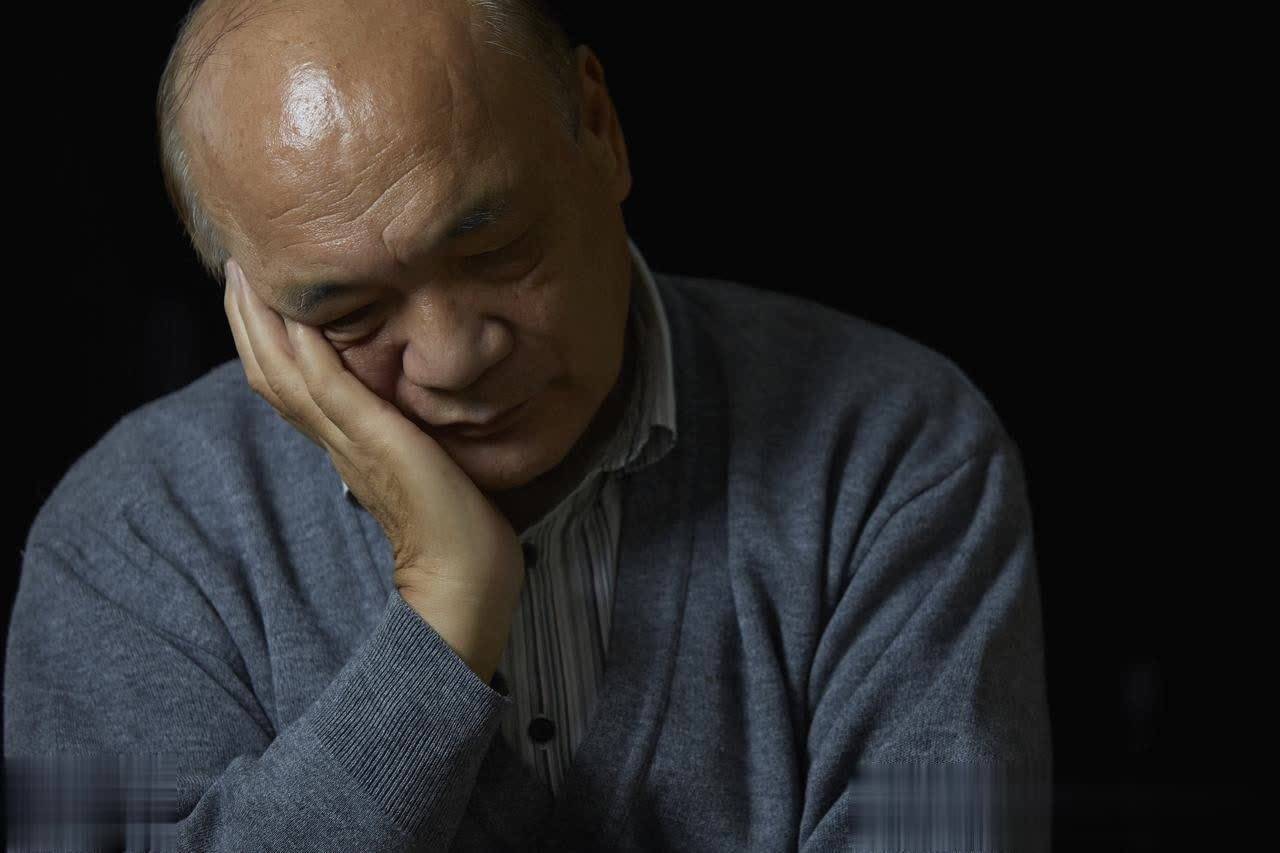

“医生,我爸今年七十多了,每天早上五点就出门跑步,风雨无阻。可最近他开始腿软、头晕,我们是不是该叫他停下来?”

“晨练这事儿,不是谁做都合适的。尤其是年纪大了之后,很多身体变化,你们没注意到。”这是一段真实的门诊对话,开场看似平常,却道出了一个被忽视的误区:并非所有人都适合晨练,尤其是老年人。

晨练,曾一度被视为健康生活的“金标准”。清晨空气清新,阳光温和,不少人相信,早起锻炼能延年益寿。但现实远比想象复杂。

我们不能一杆子打翻所有人,但也不能用一个标准要求所有人。研究发现,那些长期坚持晨练的老人,到七十岁以后,多半呈现出一种相似的身体状态:血压波动大、平衡能力减弱、心律不齐或下肢供血不足。这不是偶然,而是身体机能与环境刺激之间的较量。

早晨,是人体交感神经最活跃的时间段,心率、血压自然升高。

对年轻人来说,这种状态可能是一种“启动”,但对血管弹性下降、心脏储备功能减弱的老年人而言,却像是一个“刺激”。你可以想象,一个已经老化的水管,如果突然加大水流,是否会有爆裂的风险?

更值得警惕的是,晨练时的气温往往偏低,尤其在秋冬之交。血管遇冷收缩,容易引起血压骤升。2019年,北京协和医院发布的一份临床观察数据显示,在秋冬季凌晨至上午9点之间,因心脑血管事件入院的老年患者人数明显上升,与低温晨练密切相关。

这并不是说晨练有错,而是要清楚——不是所有人都适合。

心脑血管疾病患者是最不适合清晨剧烈运动的群体。这类人群的血管已经存在斑块或硬化,清晨的交感神经过度兴奋可能诱发血压骤升、心律失常,甚至猝发脑梗或心梗。

患有骨质疏松或平衡障碍的老年人也应谨慎。清晨光线不足、地面湿滑,极易跌倒。跌倒对于年轻人可能只是擦伤,但对骨质疏松的老人来说,轻则骨折,重则长期卧床甚至诱发并发症。

还有一类人容易被忽略:慢性呼吸系统疾病患者。清晨空气中的悬浮颗粒物浓度相对较高,湿度变化大,容易诱发哮喘、慢性支气管炎等症状加重。上海市公共卫生临床中心曾在2021年发布通报提醒,慢阻肺患者应避免清晨出门锻炼,尤其在空气湿度大、温差变化剧烈时。

那些七十岁后依然“状态好”的晨练老人,究竟有什么共同特征?答案是:他们懂得“量力而行”。

他们不是一味强调早起,而是根据季节、天气、身体状况灵活调整锻炼时间。有的改在上午九点后,有的选择在室内缓步走或做舒缓体操。

他们不追求速度,而注重身体反馈;不是别人在跑自己也跑,而是身体允许才动。他们更关注睡眠质量、饮食结构、社交活动的均衡,而不仅仅是“动起来”。

一个人是否适合晨练,不该由习惯决定,而应由身体说了算。

预防医学和生活方式医学研究早已指出:长寿与“动”本身有关,但不是与“早动”有关。关键在于——是否规律、是否适量、是否个体化。就像穿衣服一样,健康行为也必须“量体裁衣”。

举个例子,有位来自山东的92岁老人,一生没有晨练习惯,却每天坚持午后散步30分钟。他饮食清淡,作息规律,偶尔晒晒太阳,心态乐观。如今依然能自己做饭、读书、打字。他的医生说:“不是一定要早起运动,关键是动得合适、动得安全。”

我们总喜欢用“坚持”来定义健康,却忽视了“适合”才是前提。就像不是所有的水都能浇花,不是所有的灯都适合夜读。不是所有人都适合在清晨运动,尤其是年过七旬的老人。

如果你是老年人,或有老年亲属晨练多年,不妨问问自己几个问题:

· 最近晨起是否有头晕、乏力?

· 是否存在高血压、心律不齐或骨质疏松?

· 是否因晨练感到疲劳或出现过身体不适?

这些问题的答案,往往比你每天走了几步更重要。

晨练不该是一种“全民信仰”,而应是一种“理性选择”。真正的健康,从来不是盲目模仿,而是科学适配。七十岁以后,身体对外界的“容错率”变低,任何不合时宜的行为,都可能被放大为风险。

结语时,我们不否定晨练这件事本身。它对多数健康人群,尤其是中青年人,是一种积极的生活方式。但我们必须承认身体的多样性,承认年老后的脆弱性。真正的健康之道,不是走得多快,而是走得稳、走得久。

参考文献:

1. 《中华流行病学杂志》2020年文章:晨练与老年人心脑血管风险的关联分析

2. 北京协和医院临床观察数据报告,2019年

3. 《骨质疏松国际》期刊,2018年:跌倒与骨折风险的流行病学研究

4. 上海市公共卫生临床中心健康通报,2021年:慢阻肺患者运动建议

5. 《中国预防医学杂志》2022年:个体化运动干预对老年人健康效益的研究

本文为科普内容整理,旨在传播健康知识,内容仅供学习参考,不构成医疗建议或诊断方案,如有症状请尽快前往正规医院就诊。

正规配资平台官方提示:文章来自网络,不代表本站观点。